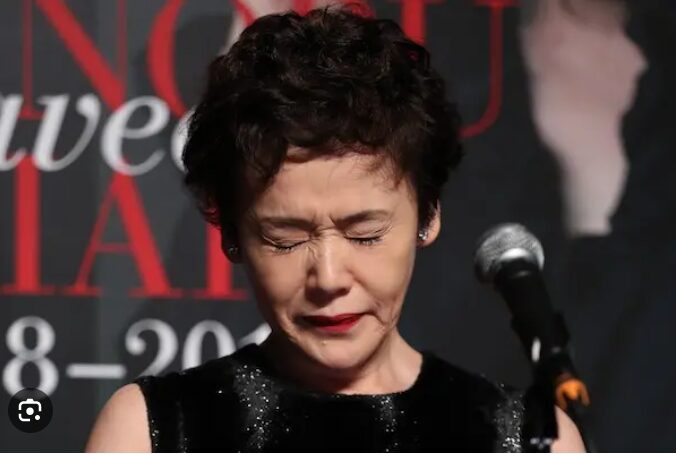

女優として第一線で活躍し続ける大竹しのぶさん。

そんな大竹しのぶさんですが、母親の介護を経験したことで、新たな気づきを得たのでしょうか?

大竹しのぶさんは、介護を「経験する運命」と捉え、自ら選択したものだと語っています。

介護を通じて、人生の新たな側面を発見したようです。

そこで、大竹しのぶさんの介護経験と、そこから得た洞察について詳しく見ていきましょう。

大竹しのぶの介護経験とは

大竹しのぶさんは、どのような介護を経験したのでしょうか?

大竹しのぶさんは、母・江すてるさん(享年96歳)の介護を約4年間(2014年夏〜2018年9月)行いました。

介護のきっかけは、91歳の時に江すてるさんが夜中に玄関で転倒し、肩を骨折したことでした。

大竹しのぶさんは、母親の介護の際、基本的に家族で対応し、ヘルパーやデイサービスなど外部の介護サービスは利用しなかったとされています。

具体的な介護内容は以下の通りです:

- 食事の介助

- 固形物が難しくなった母のために、やわらかいお粥や小さく刻んだ野菜のスープを手作り

- 「今日は何を食べてもらえるか」を常に考え、様々なスープや出汁を工夫

- 食事量を毎日チェックし、口から摂取してもらうための工夫を継続

- 身体介護

- 車椅子への移乗介助

- トイレの介助

- 入浴介助

- 生活全般のサポート

- 洗濯や掃除などの家事

- 夜中まで母の世話をし、深夜1時を回ることも珍しくなかった

- 仕事前後の早朝や深夜の時間を使って介護

大竹しのぶさんは、年間3本の舞台、テレビのレギュラー番組、映画・ドラマ出演など多忙な中で介護を行いました。仕事との両立のため、以下のようなスケジュール管理を行っていました:

- 芝居の稽古がある日は夜8時頃に帰宅

- バラエティー番組の収録があればさらに遅くなる

- 帰宅後に食事作り、洗濯、介護を行い、自分の時間は日付が変わってから

また、家族の協力体制も重要でした:

- 長男・二千翔さん(33歳)とIMALUさん(28歳)が付きっきりでサポート

- 大竹さんのきょうだいも頻繁に自宅を訪問して介護を分担

- 大竹さんが中心となって家族と連携を取る体制

このように、大竹しのぶさんの介護経験は、仕事と家庭の両立を図りながら、家族の協力を得て行われたものでした。

大竹しのぶの介護に対する考え方

大竹しのぶさんは、介護をどのように捉えていたのでしょうか?

大竹しのぶさんは、介護について非常に前向きな姿勢を持っていました。

以下に、彼女の介護に対する考え方をまとめます:

- 「頑張り時」の概念

大竹さんは介護について、「人生には頑張らなくちゃいけない時が何回かある」と語り、今がまさにその時だと捉えていました。

- 完璧を求めない姿勢

「母親として100点は取れていないし、仕事でも100点はもちろん取れていない。 それはそうですよね。でも、100点を目指して頑張るしかないわけで」と語っています。

- 息抜きの重要性

深夜に本を読んだり音楽を聴いたりしてリラックス時間を確保し、「介護で気がめいってしまわないように、フラットな心でいられるよう心がけている」と述べています。

- 介護を「面白い」と捉える姿勢

大竹さんは「介護が面白い」と周囲に前向きに語っています。

- 介護を通じての気づき

大竹さんは介護を通じて、「一つの出来事が、喜びにも苦しみにもなること」を学んだと語っています。 母が「ああ、おいしい」と言って一口二口でも食べてくれた時の「出汁成功!」という喜びを見つける一方で、経済的に恵まれた環境での介護と、24時間介護を続ける人々の状況の違いも深く考えるようになりました。

「介護は運命であり、自分が選択したこと」

大竹しのぶさんは、介護について非常に印象的な発言をしています。

2018年8月のインタビューで、介護は「経験する人」と「しない人」がいるとして、こう語りました:

《私は経験する運命なんだなって。まあ、自分で選んでそうしてきたわけですけども。だから、面白いなって思いますね》

これは、介護を単なる負担として捉えるのではなく、人生の一部として受け入れ、さらには「面白い」と前向きに捉える彼女の姿勢を表しています。

大竹しのぶの介護経験から学べること

大竹しのぶさんの介護経験から、私たちは何を学べるのでしょうか?

大竹しのぶさんの介護経験から、以下のような教訓を学ぶことができます:

- 前向きな姿勢の重要性

大竹さんは介護を「面白い」と捉え、前向きに取り組んでいました。 この姿勢が、介護の負担を軽減し、新たな気づきを得ることにつながったと考えられます。

- 家族の協力体制の構築

大竹さんは、子どもたちやきょうだいと協力して介護を行っていました。 家族全員で介護に取り組むことで、負担を分散し、より良い介護を提供することができます。

- 仕事と介護の両立

大竹さんは、多忙な仕事スケジュールの中で介護を行っていました。 時間管理や優先順位の設定など、仕事と介護を両立させるためのスキルを学ぶことができます。

- 息抜きの重要性

大竹さんは、深夜に本を読んだり音楽を聴いたりして、リラックスする時間を確保していました。 介護者自身のメンタルヘルスケアの重要性を学ぶことができます。

- 完璧を求めすぎない

大竹さんは、100点を取ることは難しいと認識しつつも、100点を目指して頑張ることの大切さを語っています。 介護において、完璧を求めすぎずに、できる範囲で最善を尽くすことの重要性を学べます。

- 新たな気づきや成長の機会としての介護

大竹さんは、介護を通じて新たな気づきを得ていました。 介護を単なる負担ではなく、自身の成長や学びの機会として捉えることの大切さを学ぶことができます。

- 個々の状況に応じた介護の在り方

大竹さんは、自身が恵まれた環境で介護ができていることを認識し、他の介護者の状況にも思いを馳せていました。 介護の形は一様ではなく、個々の状況に応じて最適な方法を見つけることの重要性を学べます。

大竹しのぶさんの介護経験は、介護を前向きに捉え、家族の協力を得ながら、仕事との両立を図る方法を示しています。

また、介護を通じて新たな気づきを得ることで、自身の成長にもつなげられることを教えてくれています。

これらの教訓は、多くの人々の介護経験に活かすことができるでしょう。

まとめ

大竹しのぶさんの介護経験は、約4年間にわたる母・江すてるさんの介護でした。

大竹さんは介護を「経験する運命」と捉え、前向きに取り組んでいました。

仕事と介護の両立、家族の協力体制の構築、息抜きの重要性など、多くの教訓を学ぶことができます。

大竹さんの介護経験は、介護を通じて新たな気づきや成長の機会を得られることを示しています。

これからも大竹しのぶさんのご活躍を応援していきましょう。

それではありがとうございました。

上田と女が吠える夜-300x158.jpg)

コメント